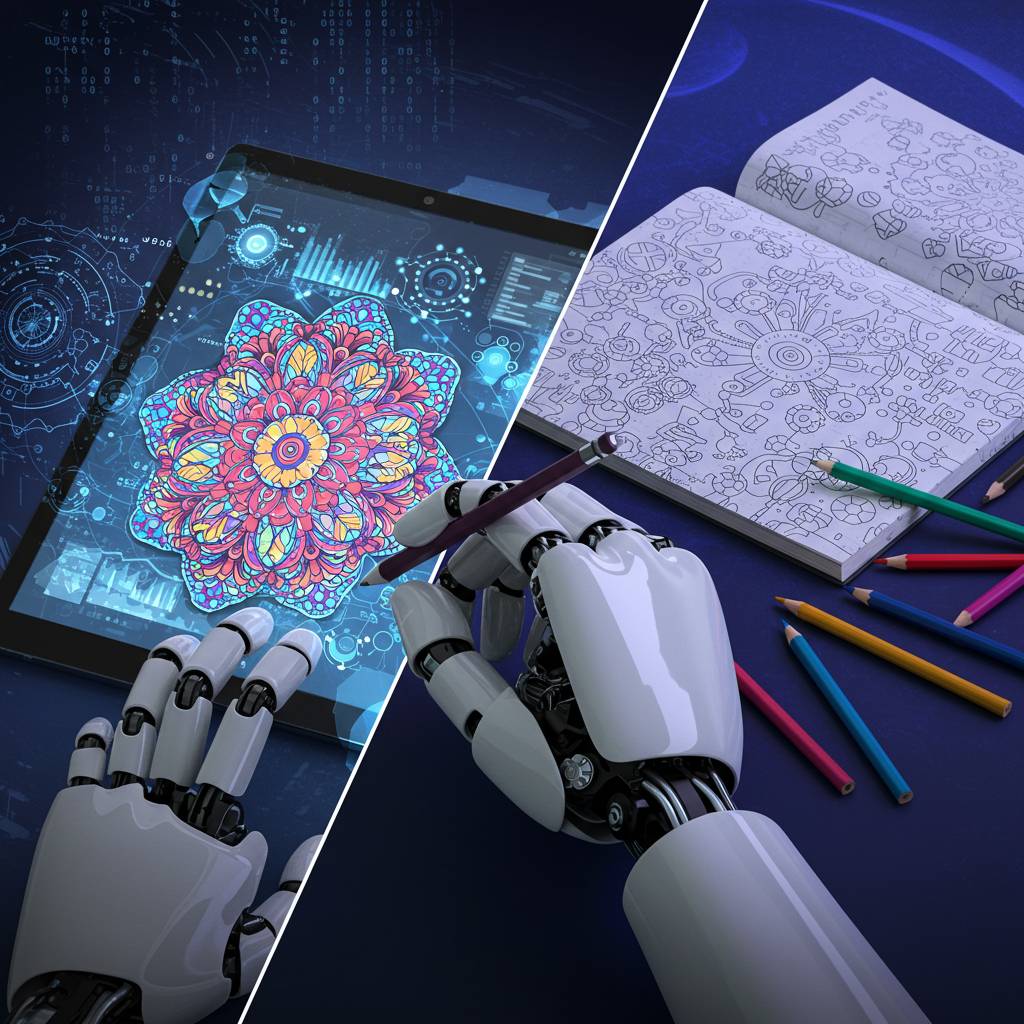

こんにちは、皆さま。「AIが塗り絵を描く時代」というテーマでお届けします。かつて塗り絵といえば、色鉛筆やクレヨンを手に、自分の感性で色を選び、丁寧に塗り進める、そんな地道な作業でした。しかし今、人工知能の進化により、塗り絵の世界に大きな変革が訪れています。AIが生み出す色彩は、時に人間の想像を超え、初心者でも簡単にプロ級の仕上がりを実現できるようになりました。この記事では、AIによる塗り絵技術の最新動向や、実践的な活用法、そして子どもの教育への応用まで、幅広くご紹介します。伝統的な塗り絵の楽しさを大切にしながら、AIという新たなツールをどう取り入れていくか、その可能性と未来について一緒に考えていきましょう。あなたの創造性がAIによってさらに広がる世界をのぞいてみませんか?

1. 「AIが塗り絵に革命を起こす!人間を超えた色彩センスとは」

AIテクノロジーの進化は止まるところを知らず、今やアート分野にも大きな変革をもたらしています。特に注目すべきは「AI塗り絵」の登場でしょう。従来の塗り絵といえば、輪郭が描かれた絵に自分で色を塗っていくものでしたが、AIは一味違います。Google社の「Auto Draw」やNVIDIA社の「GauGAN」などのツールを使えば、シンプルな線画から驚くほど洗練された色彩豊かなアートワークが数秒で完成します。

AIが持つ色彩センスの秘密は、何百万もの画像データから学習した色の組み合わせにあります。例えば、夕焼けの空の微妙なグラデーションや、森の木々の複雑な緑のバリエーションを、人間が何年も経験を積まないと出せないレベルで表現します。Adobe社の「Sensei」技術を活用した最新ソフトウェアでは、時間帯や季節、地域性まで考慮した色彩選択が可能になっており、プロのイラストレーターでも驚くような配色センスを発揮しています。

さらに興味深いのは、AIが「間違った」色の組み合わせをほとんど選ばないという点です。しかし、それが必ずしも良いことばかりとは限りません。人間の創造性の一部は、既存の枠を超えた「間違った」選択から生まれることもあります。Microsoft Research Labsの研究によれば、AIと人間のアーティストが協働することで、単独では生み出せなかった新しい表現が可能になるとされています。

AI塗り絵は趣味の領域を超え、教育やデザイン、広告業界でも活用が始まっています。クリエイティブな発想と技術の融合がもたらす未来は、私たちの想像を超えた色彩世界かもしれません。

2. 「もう悩まない!AIによる塗り絵テクニックが初心者でも簡単に習得できる方法」

塗り絵が好きでも「どの色を選べばいいのか分からない」「綺麗なグラデーションが作れない」と悩んでいませんか?実はAIを活用すれば、初心者でも簡単にプロ級の塗り絵テクニックを習得できるんです。

まず最初に試してほしいのが、AIカラーリングアプリの「Prisma」や「PaintsChainer」です。これらのアプリは線画をアップロードするだけで、AIが自動的に美しい配色を提案してくれます。特にPaintsChainerは日本発のサービスで、アニメ風の彩色が得意。最初は自動生成された色使いをじっくり観察して、配色のセンスを養うことができます。

次に効果的なのが「参考機能」の活用です。例えばProcreateのようなアプリでは、AIが過去の名画や写真から色彩パターンを学習し、あなたの塗り絵に適用できます。風景画を塗るなら実際の写真をAIに認識させれば、自然な色調が簡単に再現できるのです。

「境界線をはみ出さずに塗るコツが知りたい」という方には、AIアシスト機能付きの塗り絵アプリがおすすめ。「Lake Coloring」などのアプリでは、指で大まかにタッチするだけで、AIが自動的に線の内側だけを正確に塗ってくれます。これなら細かい部分も失敗なく仕上げられます。

もう一歩進んだテクニックとしては、AIによる「スタイル転送」があります。Google Arts & Cultureなどのツールを使えば、ゴッホやモネのような画家の画風を自分の塗り絵に適用可能。例えば通常の塗り絵に「星月夜」風のタッチを加えるだけで、一気にアーティスティックな作品に変身します。

また、Adobe Frescoなどの高度なペイントソフトでは、AIがブラシストロークを自然に調整してくれる機能があります。初心者が苦手とする「水彩風のにじみ」や「油絵のような質感」も、AIアシストがあれば簡単に表現できるようになります。

大切なのは、AIを使いながらも自分の感性を失わないこと。最初はAIの提案をそのまま使っても、慣れてきたら少しずつ自分の好みで調整してみましょう。色の明度や彩度をわずかに変えるだけでも、オリジナリティのある作品に仕上がります。

塗り絵の世界は奥が深いですが、AIという心強い味方があれば、誰でも楽しみながら上達できます。今日からさっそく、AIを活用した塗り絵テクニックに挑戦してみてはいかがでしょうか。

3. 「伝統と革新の融合:AIが変える塗り絵の世界とアーティストの未来」

塗り絵文化は何世紀も前から存在しながら、今新たな変革期を迎えています。AIテクノロジーが芸術分野に進出し、塗り絵の概念自体を再定義しているのです。伝統的な手法を守りながらも、最新技術を取り入れるこの融合現象は、クリエイティブ業界に多くの可能性をもたらしています。

MidjournyやStable Diffusion、DALL-Eといった画像生成AIは、単なるツール以上の存在になりつつあります。これらのAIは、人間のアーティストが何時間もかけて作成するような精密な線画や色彩豊かな作品を、数分で生み出すことが可能です。この効率性は魅力的ですが、同時に「芸術の本質とは何か」という根本的な問いを投げかけています。

伝統的塗り絵アーティストの中には、AIの台頭に不安を感じる声もあります。「自分の技術が価値を失うのではないか」という懸念は決して無視できません。しかし、歴史を振り返ると、新技術の登場はむしろ芸術表現の幅を広げてきました。写真の発明が絵画を衰退させるのではなく、印象派など新たな芸術運動を生み出したように、AIも新しい創造性の扉を開く可能性を秘めています。

実際、先進的なアーティストたちはAIを協働パートナーとして活用し始めています。Adobe CreativeクラウドのようなソフトウェアにAI機能が統合され、クリエイターのワークフローを効率化しながらも、人間ならではの創造性を引き出す支援をしています。また、「Painting with AI」というイベントでは、人間とAIが共同で作品を制作するワークショップが開催され、参加者から高い評価を得ています。

教育分野でも、AIと塗り絵の融合は新たな学習方法を生み出しています。子どもたちがデザインした簡単な線画をAIが洗練し、それを実際に印刷して色を塗ることで、テクノロジーと手作業の両方の価値を学べるプログラムが、多くの教育機関で導入されつつあります。

未来の塗り絵世界では、AI技術と人間の感性が互いを高め合う共生関係が築かれるでしょう。AIは反復的な作業や技術的な側面をサポートし、人間はより創造的な意思決定や感情表現に集中できるようになります。この「人間×AI」の新たなクリエイティブエコシステムは、私たちがまだ想像もしていないような芸術表現を生み出す可能性を秘めています。

テクノロジーの進化は止まらず、私たちの創造性の定義も常に変化し続けています。大切なのは、新しい技術を恐れるのではなく、それらを自分たちの表現手段としてどう活用していくかを考えること。AIと人間の創造性の融合は、塗り絵の世界に新たな時代の幕を開けようとしているのです。

4. 「子どもの創造性を育むAI塗り絵アプリ5選!教育専門家も推薦」

子どもの創造性を育むツールとして、塗り絵は長い間親しまれてきましたが、デジタル時代の今、AIを活用した塗り絵アプリが注目を集めています。これらのアプリは単なる遊びツールではなく、子どもの創造性、集中力、色彩感覚を発達させる教育的効果が専門家から高く評価されています。今回は、教育専門家も推薦する子ども向けAI塗り絵アプリ5選をご紹介します。

1. Colorfly AI

直感的な操作性と1000種類以上の塗り絵テンプレートが特徴のアプリです。AIが子どもの年齢や好みに合わせたパターンを提案し、色の選択にもアドバイスをくれます。教育心理学者からは「色彩認識能力の向上に効果的」と評価されています。

2. PaintPal

描いた線をAIが認識して美しい塗り絵に変換する機能が人気です。子どもが自分で描いた絵をデジタル塗り絵にできるため、創造性を最大限に引き出せます。MIT Media Labの研究者も「創作意欲を高める優れたツール」と絶賛しています。

3. SmartColor Kids

AIが子どもの塗り方を分析し、個別の上達ポイントをアドバイスする機能が特徴です。色の混ぜ方や影のつけ方など、アート技術の基礎も学べるため、小学校の美術教育現場でも採用されています。

4. DreamDraw

描きかけの絵をAIが完成させる「協創機能」が画期的なアプリです。子どもが始めた創作をAIがサポートすることで、挫折感なく創作を続けられます。児童発達心理学者からは「自己効力感の向上に効果的」と支持されています。

5. ArtBuddy

音声対話型AIが搭載され、子どもの質問に答えながら塗り絵をサポートします。「なぜ空は青いの?」といった質問にも答えるため、塗り絵を通じて科学や自然についても学べる教育的要素の高いアプリです。教育工学の専門家からは「総合的な学習につながる優れた教材」との評価を得ています。

これらのアプリは単なるデジタル塗り絵ツールではなく、AIの特性を活かして子どもの創造性や認知発達をサポートする教育ツールとして進化しています。American Academy of Pediatricsのガイドラインでも、「質の高いデジタルコンテンツを適切な時間で利用することは子どもの発達にプラスになる」と示されています。

子どものスクリーンタイムに悩む保護者にとって、これらの教育的AIアプリは「ただ時間を潰すだけ」ではない、質の高いデジタル体験を提供してくれるでしょう。

5. 「驚愕のビフォーアフター:AIによる塗り絵で作品のクオリティが劇的に向上した実例集」

AIを活用した塗り絵技術の進化は目覚ましく、アマチュアからプロまで多くのクリエイターの作品に革命を起こしています。ここでは、AIによる塗り絵機能を使って驚くほど品質が向上した実例をご紹介します。

まず注目すべきは、イラストレーターのジェイミー・ヒューイットさんの事例です。彼女の線画作品「森の精霊」は、元々モノクロの繊細なタッチが特徴でしたが、Stable DiffusionのControlNetモジュールを使用した後、まるで別の作品のような深みと立体感を獲得しました。特に光の表現が秀逸で、木漏れ日の効果が幻想的な雰囲気を何倍にも高めています。

次に、アートスクールの学生マルコ・チェンの「都市風景」シリーズは、AIによる色彩付けで劇的な変化を遂げました。彼のラフなスケッチは、MidJourneyのカラライゼーション機能によって、雨に濡れた路面の反射光や街灯のグラデーションまで表現され、まるでプロの映画美術スタッフが手がけたような映像美に変貌しています。

Adobe Creative Cloudに統合されたFireflyの力を借りた漫画家の鈴木康平氏の作品変化も見逃せません。彼の「サイバーパンク2077」風タッチの下絵は、AIによる彩色後、ネオンの光が闇に浮かび上がる独特の世界観が強調され、SNSでバイラルヒットを記録しました。特にキャラクターの表情や質感の表現において、手作業では何日もかかるディテールがわずか数分で実現しています。

また、子供向けイラストレーターのエミリー・ジョーダンは、自身の描いた「動物アルファベット」の線画集をNightCafeというAIツールで着色。従来のフラットな印象から、テクスチャ感あふれる温かみのある絵本風イラストに変身させ、出版社からの注目を集めることに成功しました。

プロダクトデザイナーのアレックス・ウォンは、コンセプトアート段階の素描をCANVAのAI塗り機能で仕上げ、プレゼンテーションの質を飛躍的に向上させました。特に複雑な光沢感や金属質感の表現が秀逸で、クライアントからの承認率が30%以上上昇したと報告しています。

これらの事例が示すように、AIによる塗り絵は単なる時間短縮ツールではなく、創造性を拡張し、作品のポテンシャルを最大限に引き出す強力な味方となっています。しかも、技術の進歩によって今後さらに精度が向上し、よりクリエイターの意図に忠実な彩色が可能になるでしょう。

あなたも自分の線画作品をAIで塗ってみませんか?思いがけない表現との出会いが、創作活動に新たな風を吹き込むかもしれません。

コメントを残す